Über Ihr Interesse am historischen Schloss Tonna freuen wir uns und laden Sie ein, sich über das für die Geschichte Thüringens bedeutende Schloss zu informieren und möglicherweise auch als Mitglied in unserem Förderverein zu seiner Öffnung und Erhaltung beizutragen.

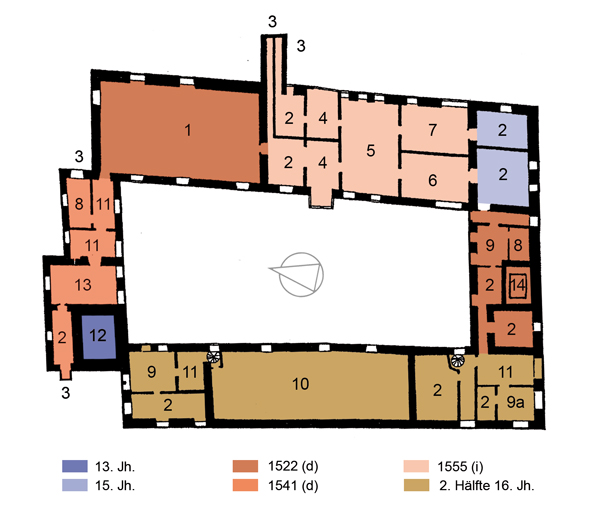

Umzeichnung nach Plan im TStA Gotha, Andreas Priesters 2013

Geschichte

860 -1677: Wasserschloss als Sitz der Grafen von Tonna u.a.

860 wird der fränkische Adlige Erphold als erster Graf in Tonna genannt. Er gilt auch als Gründer und Namensgeber von Erfurt. 1089 wurde die Burg von Erwin I. von Tonna bewohnt. 1120 bis 1290 waren die Grafen von Tonna erzbischöflich mainzische Vögte über die Stadt Erfurt. Erwin II., Graf von Tonna, wurde 1154 Vogt von Gerode, 1162 Graf von Gleichen und 1167 Graf von Thüringen.

Um 1200 ließen die Grafen von Gleichen und Tonna die Burg als typische spätromanische Wasserburg auf einer Fläche von knapp 12.000 m² neu erbauen. Die vierflügelige Kernburg bildet ein Rechteck von 62 × 42 m = 2604 m² und erhielt eine trapezförmige Vorburg. Aus der Zeit sind noch der 35 m hohe Turm im Nordflügel und das hohe Vorderhaus im Nordosten erhalten. Der Turm war von einem Turmwächter bewohnt, der bei drohender Gefahr oder bei Sichtbarwerden eines Feindes ins Horn stieß.

Ab 1375 wurde das Schloss nach einem Brand wiederhergestellt und schrittweise zu einer geschlossenen Vierflügelanlage ergänzt. 1522 errichtete man das „Hohe Haus“ mit einem großen Saal und den typische spätgotischen Fenstergewänden. Es folgten eine Hofstube und der Küchenflügel. Der gotische Bergfries wurde um 1535 zu repräsentativen Zwecken aufgestockt und mit einer geschweiften Hausbe versehen. Zuletzt wurden die Verbindungsbauten und um 1555 der Ostflügel mit dem hofseitigen Rennaissanceerker fertig gestellt.

1677 -1859: Amtshaus der Herzöge von Gotha

Seit Mitte des 17. Jahrhunderts bis 1861 war das Schloss fürstliches Amtshaus des Herzog zu Gotha. 1761 erfolgten Umbauten für den fürstlichen Amtsvogt von Gotha als Justiz- und Rentamtssitz. Einige Räume dienten als Speicherräume für Zinsfrüchte.

1861-1991: Umbau und Nutzung als Gefängnis

1861 erfolgte ein schrittweiser Umbau als Zuchthaus und es wurde daher auch Kettenburg genannt. Die Anlage wurde 1873 durch Aufstockung eines dritten Stockwerks im Süd- und Westflügel und durch einen Anbau an der Nordseite erweitert. Es gab 282 Einzelzellen. Zu Zuchthauszeiten stieg ein „Insasse“ alltäglich in den Turm, um die Uhr aufzuziehen. Zwischen 1933 und 1935 erreichte die Belegung mit 85 bzw. 35 Frauen in der Gefängnis– bzw. Zuchthausabteilung einen Höhepunkt. Der Anteil der politischen Gründen Inhaftierten stieg seit 1933 von 5 auf 45 %. Die seit 1933 wieder eingerichteten Männerabteilungen wiesen eine Steigerung der Belegung von 98 im Jahre 1933 auf 261 im Jahre 1935 auf. Seit 1934 gab es eine Zuchthaus-Abteilung für Männer, deren Zahl bis 1935 von 42 auf 111 Personen anstieg. Aus der Abteilung Sicherungsverwahrung wurden von den 164 Personen 80 % an die KZ Buchenwald und KZ Mauthausen überstellt. Während des Zweiten Weltkrieges waren mindestens 144 ausländische Zwangsarbeiter inhaftiert. Zwangsarbeiter und Kriegsgefangene aus Frankreich, Polen und der Sowjetunion mussten in der Landwirtschaft von Burgtonna, auf der Domäne Schröder in Gräfentonna und im Betrieb W. Mottebohm arbeiten. Zu DDR-Zeiten waren in diesem Gefängnis auch politische Häftlinge und Jugendliche inhaftiert.

1991 – heute: Eigentümerwechsel und Leerstand

Seit der Fertigstellung einer neuen Justizvollzugsanstalt in Gräfentonna nach der Wende steht das Schloss leer und befindet sich in einem sanierungsbedürftigen Zustand. 1993 wurde es dem Freistaat Thüringen als Vermögen zugeordnet. Dieser verkaufte es 1996 an die landeseigene Landesentwicklungsgesellschaft Thüringen (LEG) zur Verwertung.

2007 versteigerte die LEG das Schloss und erteilte dem Höchstbietenden, der Fa. Gans Generalbauunternehmung GmbH in Zürich, den Zuschlag. Nachdem über Jahre keine Sanierungsarbeiten stattfanden, wurde das Schloss 2012 über die Sächsische Grundstücksauktionen AG, Dresden, mit einem Mindestangebot von 29.000 Euro erfolglos auf einer Versteigerungsauktion angeboten. Die Schweizer Gesellschaft versuchte daraufhin, es über das Internet zu veräußern. Die Thüringer Allgemeine berichtete von einem Verkaufsangebot zu 108.000 Euro und schätzt den Sanierungsbedarf auf einen zweistelligen Millionenbetrag.

Bei einer erneuten Versteigerung im Februar 2013 erhielt eine US-amerikanische Limited Liability Company namens „ISAR LLC“ den Zuschlag für 29.000 Euro und warb anschließend am Gebäude für die Vermietung von Wohn- und Lagerräumen. Als Vertreter der Eigentümergesellschaft wurden Dr. Wolfgang Pöschl und Lana Dandridge, 1603 Capitol Avenue, Suite 314-161, Cheyenne, Wyoming, USA, eingetragen. Als Geschäftsadresse wurde eine Anschrift unter Hauptstraße 86 a, 5113 Köln angegeben. 2015 berichtete die Thüringer Allgemeine sowohl über konstruktive Gespräche zwischen dem neuen Eigentümer und der Unteren und Oberen Denkmalschutzbehörde als auch darüber, dass das Schloss sich bis auf Stabilisierungsmaßnahmen weiterhin im Ausgangszustand befinde. Seit spätestens März 2020 ist das Dach des Schlosses an mehreren Stellen offen (vgl. Foto).

Im Oktober 2020 gründete sich daraufhin unser „Förderverein Schloss Tonna“ mit dem Zwecken Geschichtsforschung, Denkmalschutz und Denkmalpflege sowie Bildungsarbeit in Bezug auf das Schloss.

Bestandsaufnahme und Planungsstudien

Da zur Burg bereits Bestandspläne vorliegen und zudem eine durch die Architektin und Stadtplanerin Frau Deborah Dill erstellte Planungsstudie besteht, wird durch den Förderverein zur Zeit ein Aufmaß und eine Planungsstudie zur ehemaligen Vorburg, in der zuletzt die Brauereigaststätte „Kellerhof“ untergebracht war, erstellt. Es handelt sich hier um eine Bausubstanz aus dem 18. und 19. Jahrhundert. Schon jetzt kann festgestellt werden, daß neben dem großen Instandsetzungs und Modernisierungsbedarf folgende strukturelle Probleme bestehen, die gelöst werden müssen:

- Große Emmissionsbelastungen durch die direkt an Schloss und Vorburg vorbeigeführte Bundesstraße.

- Fehlende Kommunale Neugliederung und Zusammenhalt der zur Verwaltungsgemeinschaft Fahner Höhe gehörenden Gemeinden.

- Fehlende Infrastrukturen, wie Grundschule, Geschäfte etc.

Andererseits gibt es jedoch auch Chancen, die stärker zu nutzen sind, wie

- Anbindung an das Schienennetz durch eigene Bahnstation

- Günstige Lage im Zentrum Thüringens

- Weitgehend erhaltener historischer Stadtgrundriss

- Zahlreiche weitere bedeutende Baudenkmale wie z.B. die Kirche mit ihrer bedeutenden Ausstattung, das Neue Schloss als Sitz der Stadtverwaltung

- Leerstehende zentral stehende und erhaltenswerte Gebäude mit Nutzungspotential